上述实例说明,20世纪20—30年代大多数建筑家对于中国建筑尚缺乏系统了解,且无力实地考察。在这种情况下,一些有关中国建筑的图片材料便充当了中式建筑设计以及有关论述的参考。伯施曼的《中国建筑与风景》和《中国建筑》所记录的中国建筑类型丰富,图片清晰,因而受到学界的广泛重视。另外值得注意的是,尽管伯施曼著作中的材料得自当时中国的14个省,具有广泛性、多样性,但上述建筑家们并无意效仿其中装饰繁冗或造型夸张的地方风格,而更倾向于参考清代的北方官式建筑进行修改。伯施曼也因此通过自己的调查服务了20世纪20年代和30年代中式建筑的创作,或如傅朝卿所说的“20世纪中国新建筑官制化的历史”。

不仅如此,伯施曼还通过这些资料与自己的见解对中国近代以营造学社为主导的中国建筑史研究产生了一定影响。1924—1927年,在梁思成和林徽因还在费城宾夕法尼亚大学学习期间,伯施曼《中国建筑与风景》的英文版以及《中国建筑》先后出版。但梁思成对它们连带其他一些同时期西方学者的中国建筑研究著作并不满意。梁思成曾在1947年评论说:“他们没有一个了解中国建筑的文法,对中国建筑的描述一知半解。”然而这并不意味他拒绝参考这些西方人的研究,如他在1935年与学生刘致平合作编纂的《建筑设计参考图集》就包括了“台基”“石栏杆”“店面”“柱础”“琉璃瓦”等中国建筑细部的分类介绍,这些内容在伯施曼著作中也都有详细的对应材料。

南京中山陵的华表。

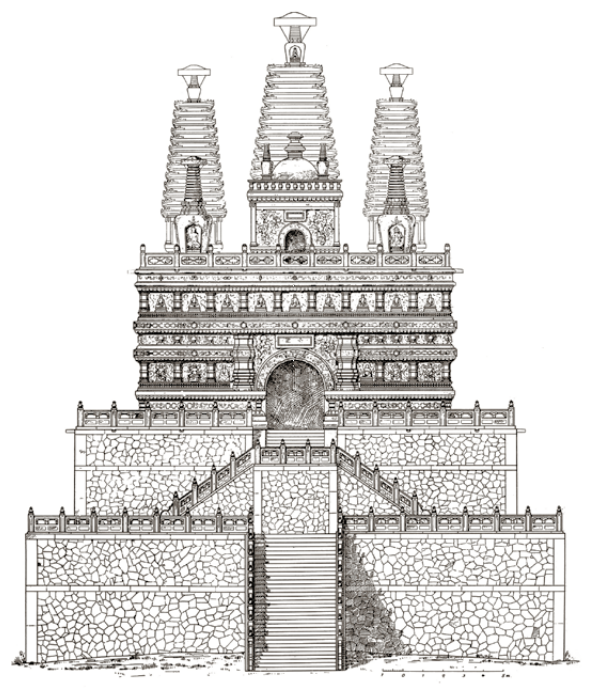

梁思成的著作中还转用了伯施曼著作的一些调查材料,如其《图像中国建筑史》中的北京西山无梁殿即引自伯施曼著作,而且梁思成还注明这本书的北平西山碧云寺金刚宝座塔也描摹自伯施曼著作。不过需要指出的是,梁思成所描摹的金刚宝座塔删除了原图中的雕刻,这表明他研究中国建筑的视角与伯施曼有所不同。科格尔曾说:“梁思成试图根据西方学院派的体系寻找中国民族建筑的一种新表述,而伯施曼则以一种整体性的方法去涵盖一个依然活生生的文化。”金刚宝座塔的两种不同表达进一步说明,对于伯施曼来说,建筑是一种意义的载体,他不能忽视其含义;而对于梁思成来说,传统建筑的造型和结构更重要,因为只有它们对现代建筑有借鉴意义。

1932年伯施曼通过中国驻柏林代办公使梁龙君致函中国营造学社,并附赠他的著作《中国宝塔》,表示希望成为中国营造学社的通讯研究员。伯施曼随后受到营造学社聘请,他的工作因此也更为营造学社的成员们所了解。1932年3月《中国营造学社汇刊》第3卷第1期“本社记事”中曾提到伯施曼的赠书及营造学社的另一位通讯研究员德国学者艾锷风(Gustav Ecke)与中国社员翟兑之、叶公超合作对赠书进行节译的消息。同年9月《汇刊》第3卷第2期“本社记事”中还有朱启钤对伯施曼赠书的说明。而伯施曼著作中的其他一些实例,如《中国建筑》中的“苏州玄妙观”和“西康雅安高颐阙”等,也应当为中国营造学社按图索骥进行古建筑调查提供有价值的线索。此外,营造学社社员王璧文(璞子)在1943年出版了专著《中国建筑》,书中的“苏州玄妙观弥罗阁”“北京妙应寺塔”“四川灌县竹索桥”等插图也是采自伯施曼的著作。

北平西山碧云寺的金刚宝座塔。

与外国同行的交流还使中国学者们获得了对比和超越的目标。如1937年6月营造学社社员鲍鼎发表论文《唐宋塔之初步分析》,探讨中国古塔的类型特点和时代特征。他在文章的前言中提及伯施曼的研究并称赞说:“东西人士对于中国佛塔之调查研究颇不乏人……德人伯施曼教授所著之佛塔尤见精彩。”但他随即指出了他们在编辑方法和研究方法上的不足以及自己的方向:“然均皇皇大著,未便初阅。且对于佛塔均只作个别的记述,未尝作断代的分析,于初学尤为不便。因不自惴谫陋,将我国佛塔精华所萃唐宋时代之式样作初步分析。”

这种在与国外研究进行对话的过程中提出自己观点的做法尤见于梁思成和林徽因的写作。关于梁、林的中国建筑史写作,笔者已有若干专论,在此需要着重说明的是,林徽因关于中国建筑反曲屋顶起源的解释其实就包含对于包括伯施曼在内的一些西方学者的批判。林徽因说:

屋顶本是建筑上最实际必需的部分,……屋顶最初即不止为屋之顶,因雨水和日光的切要实题,早就扩张出檐的部分。使檐突出并非难事,但是檐深则低,低则阻碍光线,且雨水顺势急流,檐下溅水问题因之发生。为解决这个问题,我们发明飞檐,用双层瓦椽,使檐沿稍翻上去,微成曲线。又因美观关系,使屋角之檐加甚其仰翻曲度。这种前边成曲线,四角翘起的飞檐,在结构上有极自然又合理的布置,几乎可以说它便是结构法所促成的。……总地说起来,历来被视为极特异神秘之屋顶曲线,并没有什么超出结构原则,且和不自然造作之处,同时在美观实用方面均是非常的成功。

虽然林徽因并不见得可以直接阅读德文,但她一定知道伯施曼及其他西方同行的的一些观点,因为这些观点曾由英国学者叶慈(Walter Perceval Yetts)总结,并在1930年介绍于《中国营造学社汇刊》。据叶慈的研究,西方曾有人认为中国的反曲屋面是中国古代游牧先人居住的帐幕的遗痕,也有人认为它模仿了杉树的树枝,而那些吻兽就代表了栖息于树枝上的松鼠。伯施曼则说:“中国人采用这些曲线的冲动来自他们表达生命律动的愿望。……通过曲面屋顶建筑得以尽可能地接近自然的形态,诸如岩石和树木的外廓。”林徽因与梁思成一样,都相信中国建筑的结构不仅合理而且符合功能需要,屋顶造型也不例外,所以她认同英国建筑史家福格森在19世纪50年代提出的一个看法,而不赞同上述所有西方学者的观点。她继续说:

外国人因为中国人屋顶之特殊形式,迥异于欧西各系,早多注意及之。论说纷纷,妙想天开;有说中国屋顶乃根据游牧时代帐幕者,有说象形蔽天之松枝者,有目中国飞椽为怪诞者,有谓中国建筑类似儿戏者,有的全由走兽龙头方面,无谓的探讨意义,几乎不值得在此费时反证。总之这种曲线屋顶已经从结构上分析了,又从雕饰设施原则上审察了,而其美观实用方面又显著明晰,不容否认。我们的结构实可以简单地承认它艺术上的大成功。

伯施曼与中国营造学社的关联同时表明,中国建筑史话语的形成并非中国近代几位建筑史先驱自说自话、孤立研究的结果;他们与其他学者,尤其是国外学者的交流与对话也非常重要。这种关联性对于研究中国建筑史学史尤其重要。

伯施曼对中国近代建筑之影响这一个案也再次提醒我们,近代以来,中国建筑的发展逐渐呈现为一个全球化的过程,而对中国近现代建筑的深入研究和认识也需要具有跨文化的视野。将书面文献与实地材料相互参证,将域外论著与本土研究进行对比,不仅有助于我们更深入地了解他人,而且也有助于我们更清楚地认识自己。

本文选自《中国建筑》中的序言《中国传统建筑形式研究》(原载于《建筑学报》,2011年,第5期)一文,较原文有删节修改,文中所用插图均来自本书,已获得出版社授权刊发。

原文作者丨赖德霖

摘编丨安也

编辑丨重明

校对丨刘军