究竟有多少“专业”建筑师参与其中,又有多少人跟茂飞有关联?另外,茂飞施加的影响又是如何在这些人身上得以延续?结合已经展开的期刊研究,或许可以从另外一个方面加以考察:由于茂飞曾在自己退休前向中国建筑师发出了建筑本体意识上的挑战,因此他的重要性至少可以部分地从那些中国建筑师身上看出端倪。那么,这些中国建筑师们又是如何回应茂飞发出之挑战呢?

答案似乎很简单:通过多种不同的方式。中国建筑师对茂飞这位抛弃了早先(在美国大学接受)的建筑学专业训练、转而在中国开展实践的美国建筑师,持有多种不同的态度。有些人彻底忽视了他的存在,也因此放弃了将中国建筑作为一种有价值之传统去深入研习的机会。而那些同茂飞有过合作或共事经历的建筑师,自然都成为茂飞的拥趸。

还有一些人虽然知道茂飞,但他们却小心翼翼地同这位主要受教会委托模仿中国建筑的建筑师保持距离。他们认为,中国建筑师理当利用自己的传统,但必须寻求一种新的中国建筑方法和风格。最后,还有一些人从建筑学术的角度出发,通过对中国传统建筑进行实物调研和勘察,从而获得了新的灵感。正是最后这个群体,将自己的学术笃爱进一步发扬光大,最终催生出一个致力于研究中国建筑史的新学科。

清华大学礼堂,亨利·茂飞设计。

因此,亨利·茂飞的独特性不在于其雇佣了华人建筑师。虽然早在1920年之前,他便为茂旦洋行东方事务部招聘来一些刚刚毕业不久的中国年轻人,但茂飞显然是从美国建筑专业的毕业生名单中,将这些屈指可数的中国学生精心地挑选出来。这些雇员中,除了那位鼎鼎大名的吕彦直,还有1923年入职的李锦沛。基督教青年会建筑处后来在1927年将李锦沛聘回中国工作,后者接手完成了吕彦直在广州设计的中山纪念堂,成为“第一代”中国建筑师中最为成功的人物之一。

不幸的是,没有任何记载了茂飞在纽约雇佣中国绘图师具体情况的资料留存下来。然而,茂飞在中国与那些留美毕业生的合作,却在一定程度上被更好地记录下来。例如第一位毕业于美国建筑学专业、回国后任清华大学驻场建筑师的庄俊(1914年毕业于伊利诺伊大学),便是茂飞在中国的第一位雇员。1925年,庄俊从北京来到上海,开设了自己的事务所。虽然庄俊偶尔也会刻意回避使用进口的建材和施工方式,但他的设计作品(大多是华东地区的银行)既没有反映出茂飞在风格上的影响,也没有证据表明,庄俊在移居上海之后仍继续跟茂飞保持着合作关系。

茂飞与中国同行之间最为确凿的合作发生在南京“首都计划”的背景之下。中国“第一代”建筑师中的四位:赵深、范文照、童寯和杨廷宝(都是宾夕法尼亚大学校友),均在某些未知的背景下,受邀开始在南京设计一些政府大楼,而这些建筑物大都是茂飞担任国民政府建筑顾问时谋划确定下来的。赵深和范文照可能是在受聘为首都建设委员会顾问时,第一次在南京见到了茂飞。早在美国求学时,他们两位便是同班同学(1919-1921)。范文照于1922年回国,进入一家外国事务所工作;赵深则先在费城和纽约工作,后来于1923年启程经欧洲旅行考察后返回上海。1927年,赵深和范文照创办了华盖建筑事务所,这是上海第一家由中国人自主经营的建筑事务所。两年后,他们已经积累起足够的行业声誉,因而接到委托在新首都启动一些大型建筑项目的设计工作。

茂飞成为这对搭档共同的好友。早在合作设计灵谷寺塔(国民革命军阵亡将士公墓内)时,茂飞便和赵深相处得颇为融洽;而在茂飞离开南京后,赵深仍定期赴上海拜访茂飞的小事务所;直到1931年,当赵深肩负上海新市民中心之建筑设计重任时,他依然热情地将茂飞介绍给他的中国同事。跟前者不同的是,范文照与茂飞很快便在设计理念上达成了共识。他们会面后不出两年的时间,范文照就被誉为“在中国现代文艺复兴运动中,振兴中国古典建筑的先驱者之一”。

亨利·茂飞旧照。

范文照将茂飞的建筑语言、法则等融入自己的设计,通过广州市府合署和南京中央政府部委大楼等实际作品,力图在中国开辟出一条新的建筑道路。例如,茂飞曾在1928年写下这样一段文字:“有人告诉我……中国建筑无法复兴成为今天的一种生活方式,因为它们无法满足现代的功能需求和结构标准,并保存下基本的美学品质;换句话说,中国建筑仍只能被视为一种纯考古学的研究对象。”

后来,范文照在1933年将茂飞上述的言论进行了一番修正:“中国正日益恢复她在建筑学上的肌体和心智。一小群人(‘他们寻求带来新与旧的最佳组合体’)已经证明了中式风格建筑所具之威严与壮丽,它不仅是考古学的研究对象,更是一种鲜活的建筑风格,完全能够维系下去并满足现代中国之需求。”范文照、赵深和茂飞都是这个小团体中的关键人物,而茂飞直到退休多年后,依然对这两位中国人赞誉有加,并称他们为一流的建筑师。

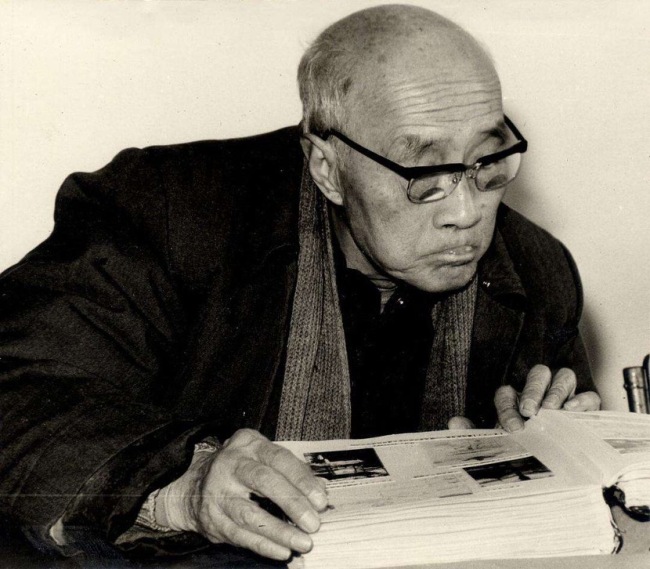

“第一代”建筑师们对茂飞的反思

尽管茂飞从未在正式的文字中有所表达,但他可能也感受到自己与童寯(华盖建筑事务所合伙人之一)和杨廷宝(基泰工程司负责人之一)在建筑上的纠葛。童寯和杨廷宝都参加了1935年(《建筑月刊》曾报道的)那场为茂飞举办的欢饯宴会;在1930-1940年代,他们两人都致力于解决一个(早先在宾大求学期间便遇到过的)棘手的问题——如何用创造性的设计来融汇中国传统建筑与“现代古典主义”。传教士通过建筑进行文化调和的尝试——茂飞当然也身陷其中——有时会成为“第一代”建筑师们批评的对象。

例如,童寯曾在1937年写过一篇精彩的文章,他认为有必要超越风格上的装饰,将注意力集中在结构的重要性之上,去创造一种新的中国建筑,这将成为中国对20世纪世界建筑之贡献。童寯在《建筑纪事》中,阐述了才华横溢的中国建筑师在茂飞之后取得了什么样的进展。他用一个与众不同的类比展开他的论述。

当下的中国建筑往往让人联想起关于“猪尾巴”(指辫子)的传说……虽然它看起来很别致,但却毫无用处,(辫子)也逐渐从屈辱的象征演化为个人的骄傲。同样风景如画和古色古香的还有中国寺庙的屋顶,常常被借用并放在一座现代建筑之上:曾经是一种无可回避的罪恶,后来却成为中国建筑的主要特色……这些套在时新建筑上部的中式屋顶,看起来就像戴上了一条累赘而多余的“猪尾巴”。

随后,童寯还拐弯抹角地提到了茂飞和其他一些未具名的建筑师。童寯认为他们背离了当代建筑训练(源自法国巴黎美术学院)的一项基本原则——即建筑的平面和立面之间应该维持一种直接的对应关系。

童寯旧照。